2015年,我在陕西省榆林市子洲县读高中。那一年,我遭遇了两场令人终生难忘的校园暴力。这些暴力的根源并非争执或金钱,而只是因为我会日语,喜欢日本文化。在同学们眼里,我成了“叛徒”,被嘲讽地称作“小日本”。

第一次事件发生在校园附近的环城公路上。放学后,一群同学把我堵住,拳脚齐下,高声辱骂:“小日本”“日本狗”“汉奸”。他们几乎用尽全力,推搡、踢打、抓拽,我被逼到路边的护栏旁,几乎站不稳。全班大多数学生都参与殴打,少部分同学和路人只是围观,没有一个人敢伸手帮我或报警。我的脸肿得几乎认不出自己,身上淤青布满全身,内心充满恐惧和孤独。旁观者的沉默,比拳脚更令人心寒——在中国,连目睹暴力的人也被教会了麻木和顺从。那一刻,我真切感受到,所谓法律和正义,在这里只是一纸空文。

被群殴后,我独自徒步前往当地县城的城关派出所报警。没有手机,也没有钱坐车,我一步步走在烈日下,肩膀酸痛,心中却仍抱着天真的信念:法律会保护受害者。然而,现实狠狠打了我一巴掌。门口的警察不耐烦地指向二楼:“上去报。”我上楼后,另一位警察冷漠地看着我,连笔录都不做,只说:“小孩打架,去找老师解决,不归我们管。”我追问:“被十几个人群殴算不算犯法?”他白了我一眼:“别多问,回去吧。”整个报警过程毫无意义,我徒步赶来的疲惧、恐惧、绝望如同巨石压在胸口。那一刻,我彻底明白,在中国,法律不是保护公民的屏障,而是权力的摆设,弱者的呼救从来不会被倾听。

几周后,第二次暴力发生在教室内。一名同学将我拖到楼道,一脚把我踢向楼道护栏上的玻璃窗。右臂被玻璃划伤,鲜血顺着手臂淌下,滴落在地上,鲜红而刺眼。炽热的夏季,我却感到全身冰冷,可能因失血过多。疼痛、恐惧和羞辱感交织,我哭着去找校长。校长没有一丝关切,只让我去学校附近的小诊所处理伤口,再让母亲支付账单。老师、教导主任、校长,甚至派出所,谁都没有表态。整个社会像一堵无形的墙,把我的血和痛隔绝在外。

这种冷漠并非偶然。南京的法官曾冷漠地说:“不是你撞的,为什么要扶。”2006年南京彭宇案更让社会陷入恐惧:搀扶摔倒老人反而可能被索赔,让旁观者不敢伸手。校园中的观望,和社会的冷漠一脉相承:即便暴力显而易见,也无人伸手,人们学会了沉默,把正义留给了权力。在中国,受害者永远是孤立的,法律、学校和社会共同塑造了一个冷漠麻木的环境,让弱者无处求助。

我尝试求助学校,但老师只是让施暴者道歉,没有处分,也没有任何反思。学校的冷漠、警察的无视,构成了完整的社会压迫链条。孩子在其中被教会顺从、被迫沉默,痛苦被官方和集体忽视。血肉之躯在极权体制面前无力挣扎,这就是所谓“法治”的现实。

2023年8月22日加利福尼亚州时间15:30,我踏上美国土地,心中充满喜悦。终于可以来到一个真正自由的法治国家,这里的法律透明而公正,警察保护公民而非威胁他们,学校鼓励独立思考而非思想统一。回想那两场校园暴力,我庆幸自己脱离了极权社会,但也清楚,这不是孤立事件,而是整个社会体系对弱者冷漠和压迫的缩影。

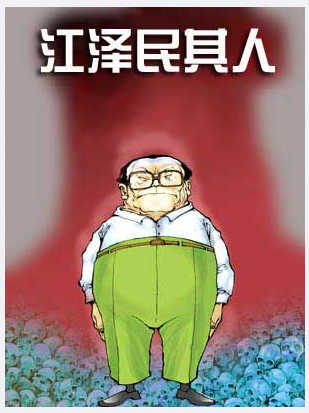

中共种下的反美、仇日思想,总有一天会自食恶果。在中国,法律不是保护弱者的屏障,而是冷漠的见证者。

(大纪元:https://www.epochtimes.com/gb/25/12/4/n14648993.htm )